“Claves” históricas de la Transición Española

La sociedad española era en 1975 muy distinta de la de cuarenta años antes. Tras el importante crecimiento económico y la significativa mejora de las condiciones de vida en la década de los sesenta, el régimen político acusó su incapacidad para acometer un desarrollo político en periodo de bonanza; reformas políticas que debieron afrontarse años más tarde en el contexto de una coyuntura económica más adversa. Sin embargo, la Transición política a la democracia por la vía de las reformas desde las viejas leyes del sistema, fue posible en parte a las consecuencias favorables del desarrollismo económico de los años sesenta que posibilitaron la consolidación de una amplia clase media que por status social rechazaba cualquier posibilidad de aventura incierta. O lo que es lo mismo, aspiraba a un tránsito tranquilo del autoritarismo a la democracia, operación en la que no faltó ese apoyo de la denominada mayoría silenciosa, probablemente –o seguro- porque seguimos al pie de la letra una frase histórica del presidente americano, Abraham Lincoln, quien había afirmado un siglo antes que “después de una guerra civil no puede hablarse de victoria, sino de paz”.

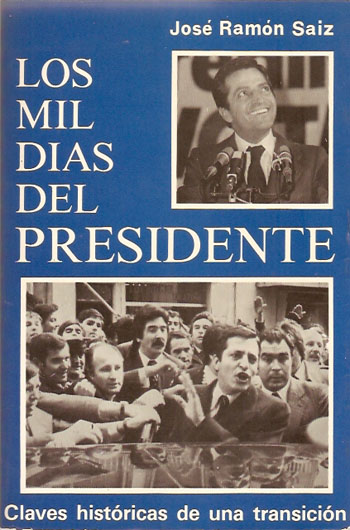

Más de tres décadas de que discurrieran los hechos claves de la Transición sigo afirmando que la reforma en profundidad fue más segura que la ruptura abierta con el sistema anterior. Sigo identificándome con el titular de un periódico europeo que tras las elecciones del 15 de junio de 1977 tituló que “los españoles han sido los primeros en liberarse del autoritarismo por la fuerza de las papeletas de los votos y no con las armas”. También Adolfo Suárez tuvo dos frases históricas en aquel tiempo: la primera, siendo ministro secretario general del Movimiento cuando ante las Cortes y en defensa del asociacionismo (con Arias Navarro se evitaba citar el partidismo democrático), Suárez resumió así el objetivo de la reforma: «elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Siendo ya presidente –a partir del 3 de julio de 1976- en sus primeras declaraciones públicas afirmó que la nueva España (democrática) se consolidará cuando “la izquierda deje de combatir un pasado que ya fue, y una parte de la derecha deje de llorar por un pasado que no volverá”.

Más de tres décadas de que discurrieran los hechos claves de la Transición sigo afirmando que la reforma en profundidad fue más segura que la ruptura abierta con el sistema anterior. Sigo identificándome con el titular de un periódico europeo que tras las elecciones del 15 de junio de 1977 tituló que “los españoles han sido los primeros en liberarse del autoritarismo por la fuerza de las papeletas de los votos y no con las armas”. También Adolfo Suárez tuvo dos frases históricas en aquel tiempo: la primera, siendo ministro secretario general del Movimiento cuando ante las Cortes y en defensa del asociacionismo (con Arias Navarro se evitaba citar el partidismo democrático), Suárez resumió así el objetivo de la reforma: «elevar a la categoría de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Siendo ya presidente –a partir del 3 de julio de 1976- en sus primeras declaraciones públicas afirmó que la nueva España (democrática) se consolidará cuando “la izquierda deje de combatir un pasado que ya fue, y una parte de la derecha deje de llorar por un pasado que no volverá”.

Cuando en 1975 desaparece el fundador del régimen, el puchero estaba apestado de problemas. Sólo hay que recordar que a los coyunturales se sumaban los propios de un sistema autoritario: los partidos políticos estaban oficialmente prohibidos, las viejas leyes eran declaradas inmutables y permanentes, el socialismo, la democracia cristiana y el liberalismo se encontraban en el índice de las ideas prohibidas y la vieja España parecía como un enorme iceberg que mostraba su cumbre, pero que por debajo de las aguas tenía una estructura completamente diferente, pues las leyes habían quedado viejas y sin contenido. En apenas once meses, tiempo que discurre entre la llegada de Suárez y la celebración de las primeras elecciones, lográbamos en paz, sin traumas, un gran hecho histórico sin precedentes en la historia de España pues el más equiparable liderado por Cánovas del Castillo se había hecho a punta de espada y con pronunciamiento militar en Sagunto.

Entre el 1 de julio y el 15 de junio de 1977 se desarrollaron una serie de claves que superadas una a una culminaron con el éxito de la primera operación reformista: la elección de unas Cortes Generales democráticas capacitadas para elaborar una Constitución. Veamos este proceso:

1.- Mientras se aseguraba la nominación de José María de Areilza, desde dentro del sistema se sabía que era un candidato imposible. El día que llegó la terna del Consejo del Reino al palacio de La Zarzuela, la prensa liberal (El País) y medios extranjeros, celebraban la segura elección del entonces ministro de Asuntos Exteriores. Pero esta era una operación imposible, como se demostró al obtener tan solo un voto, quedando excluido de la terna. Su descarte era el resultado de esta reflexión: José María de Areilza no hubiera sido un jefe de gobierno capaz de convencer a las Cortes sobre el contenido de la reforma. Desde el franquismo más ortodoxo que dominaba las Cortes se le veía como un enemigo del sistema y si el Rey hubiera apostado por su candidatura, la vía para alcanzar la democracia sólo podría conducirse por otros caminos; es decir, no desde dentro del sistema, sino fuera del sistema, con riesgos imprevisibles.

2.- Adolfo Suárez era el candidato perfecto: tenía la confianza de las viejas Cortes y estaba en sintonía con los objetivos democratizadores de la Corona. El 9 de junio de 1976 Adolfo Suárez aprovechó la oportunidad que habían rechazado otros ministros políticos del Gabinete Arias Navarro para dirigirse a las Cortes orgánicas y demostrar altura política en la defensa del cambio político. Aquel discurso reafirmó la idea del Rey de que Suárez era su hombre para dirigir la Transición, siendo ya misión de Torcuato Fernández-Miranda que como candidato figurara en la terna para trasladar a don Juan Carlos “lo que me ha pedido”. Nombrado ante la sorpresa general del país, no tardó en sentarse en el salón de su casa para afirmar ante las cámaras de televisión su objetivo de que ”los gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles”.

3.- La declaración programática del Gabinete Suárez recogió muchos de los derechos asumidos por la Constitución Españolados años después. Ayudado por Alfonso Osorio para la formación del Gobierno que significó la incorporación de varios democristianos moderados (Gabinete que se bautizó de “penenes” por la prensa), en la declaración programática se avanzó el afán democratizador del Gobierno, su insistencia en la reconciliación con la primera de las amnistías, demostrando que nada se improvisó en aquel proceso, a pesar de que los atentados y asesinatos más sangrientos de los terroristas se cometerían cuando el Gobierno asumía decisiones democratizadoras. Muchas de las aspiraciones contenidas en su programa por el Gobierno de Suárez se plasmaron dos años después en la Constitución Española.

4.- Suárez no engañó al ejército sobre la legalización del Partido Comunista (PCE). El Jefe de Gobierno se reunió del 9 de septiembre de 1976 con la cúpula de los tres ejércitos para informar al estamento militar de la reforma. En este encuentro, Suárez fue categórico al señalar que con los estatutos del PCE en aquel momento vigentes, era imposible su legalización. Los comunistas modificaron posteriormente sus estatutos y tras no observar el Tribunal Supremo trasgresión del Código Penal, el Gobierno procedió a su legalización. Miembros del Consejo de Ministros han confirmado que Suárez realizó esta valoración ante el alto estamento militar y que el ministro de Marina, Pita da Veiga, dimitió no tanto por su discrepancia con la legalización del Partido Comunista como por su incomodidad en el Gabinete tras el nombramiento de Gutiérrez Mellado como vicepresidente.

5. El referéndum para la reforma política del 14-D desató el nudo del régimen anterior. Aprobada la reforma política con un Suárez emocionado aplaudiendo a las Cortes por su hara-kiri, no había más obstáculos para llegar a las elecciones que la aprobación de la reforma en referéndum, logrando un gran respaldo. Fue un respaldo al modelo de Transición por la vía de la reforma. Se demostró que el atado y bien atado no era más que una frase ya que de la ley vieja se pasó a nuevas leyes que llevaban a España a una situación plenamente democrática. El nudo se había desatado.

6.- La operación reformista tuvo sus momentos más difíciles con los secuestros de Oriol y Villaescusa y los asesinatos de Atocha, pero ambos sucesos no apartaron al Gobierno de su voluntad de llevar a efecto la transformación política de España, que era firme: la decisión de hacerlo desde la vigente legalidad, que fue clara; y la fe sobre la posibilidad de lograrlo, que se demostró cierta. La liberación de los dos secuestrados significó un gran respiro, pronto ahogado con el asesinato de los abogados laboralistas militantes del Partido Comunista, que representó la acción desesperada de la extrema derecha para colapsar los cambios. En el camino ya sólo quedaba plantear y resolver la legalización del Partido Comunista que abriría la vía hacia las elecciones del 15-J.

En todo este tiempo el tandem Suárez-Osorio hizo un buen reparto de papeles para cubrir todos los flancos: a). Cerca de las propias instituciones existentes con dos orientaciones diversas, según se tratara de miembros en posición continuista y reticente o, de quienes estuvieran en actitud reformista; b). Cerca de la oposición, bien constituyera una realidad política externa al régimen y en polémica frontal con él, bien expresara actitudes críticas disidentes, en todo caso democráticas y con efectiva presencia en la realidad política española de los últimos años por mesura propia o por tolerancia ajena y, c) cerca de la opinión pública, de sus agentes influyentes y de su soporte popular. En estas tres líneas se trabajo para afianzar la Transición.

Pronto se cumplirán treinta y tres años del referéndum para la reforma política que fue el afortunado castillo de proa de la nave en que arribamos a la ribera de la libertad y la democracia. En este puerto estamos después de sortear mil y una dificultades.

JOSÉ RAMÓN SAIZ FERNÁNDEZ